“기억들은 내가 아는 가장 심오한 건축적 경험이다. 기억은 건축 작업을 할 때마다 참고하는 건축적 분위기와 이미지의 저장고이다.”_페터 춤토르, <건축을 생각하다> p.8

건축의 스케일은 가구에서부터 도시로까지 확장된다. 가구같은 휴먼스케일로 대입되는 크기는 관계는 명징하고 단순해진다. 그러나 그 이후로 건물 이상부터는 일대일 함수가 아닌, 다대다로써 관계망이 생성된다. 그렇게 도시는 유기체로써 작동한다.

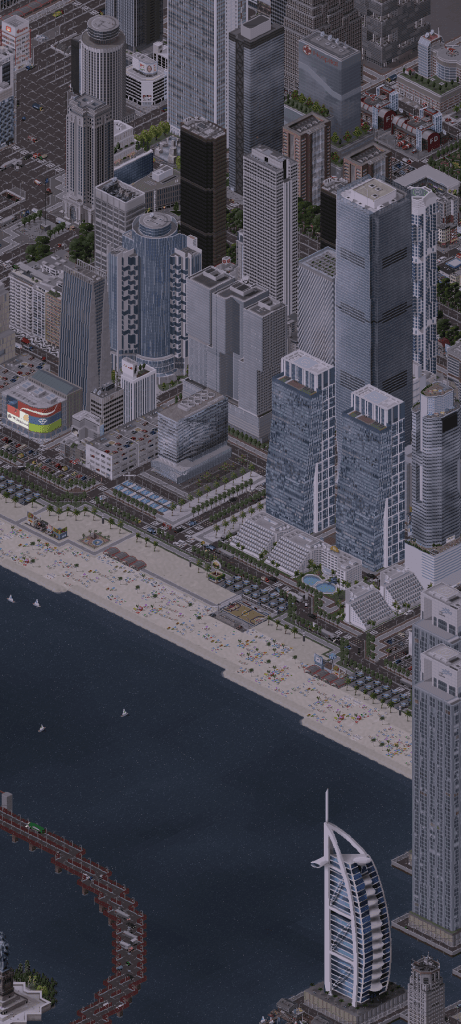

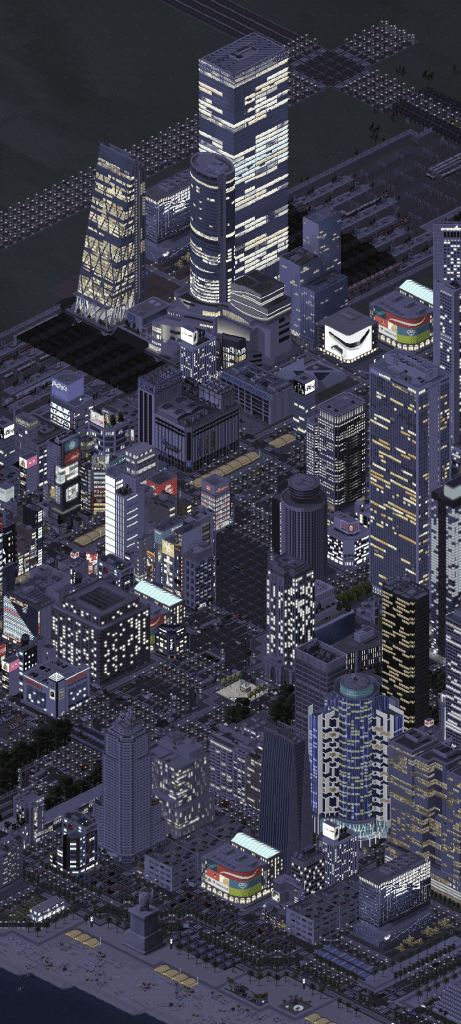

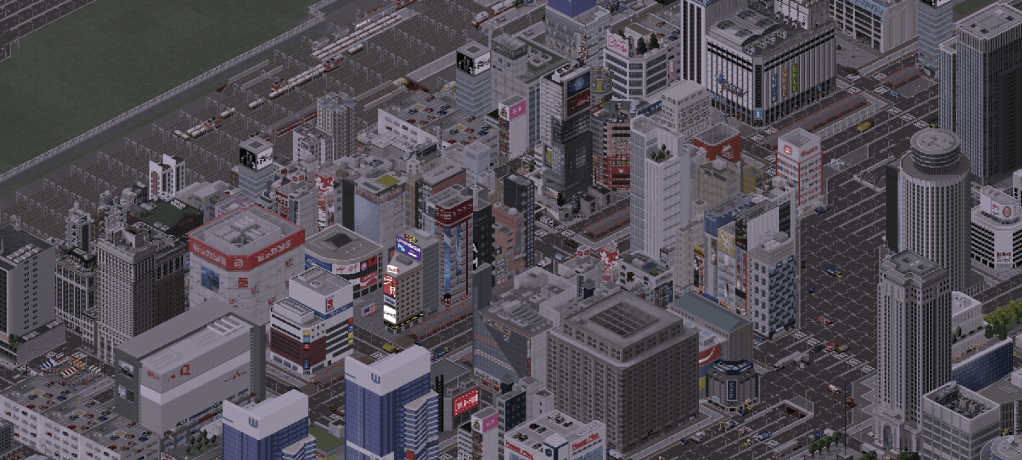

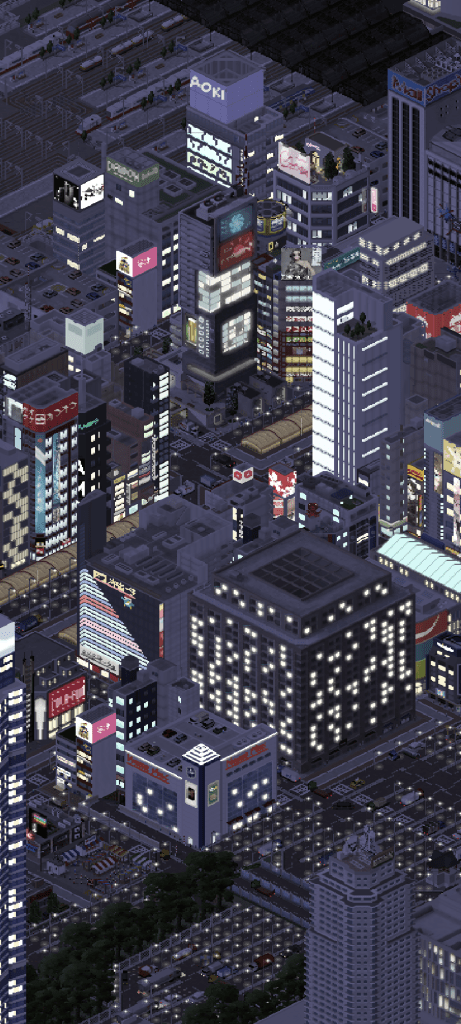

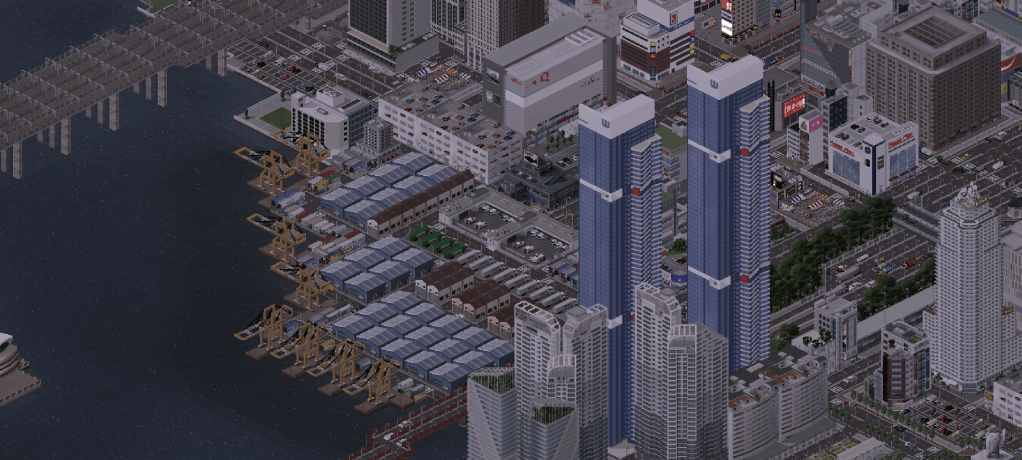

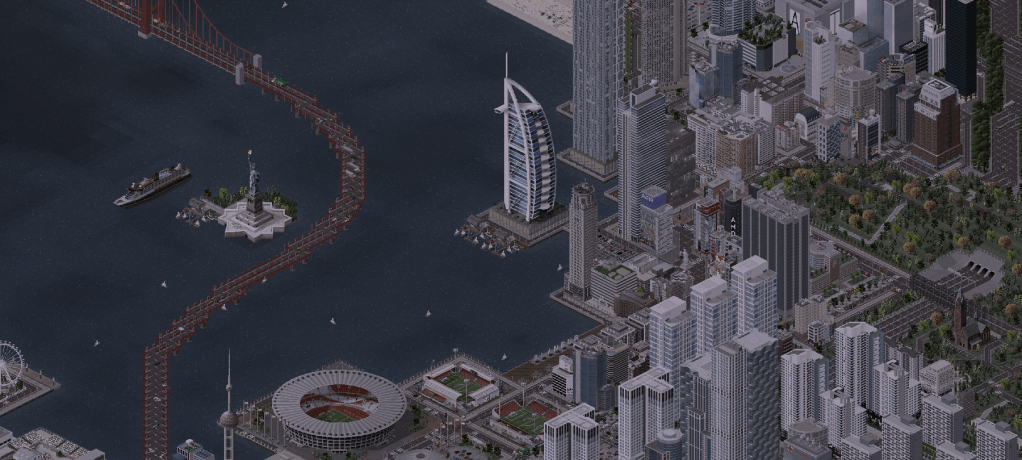

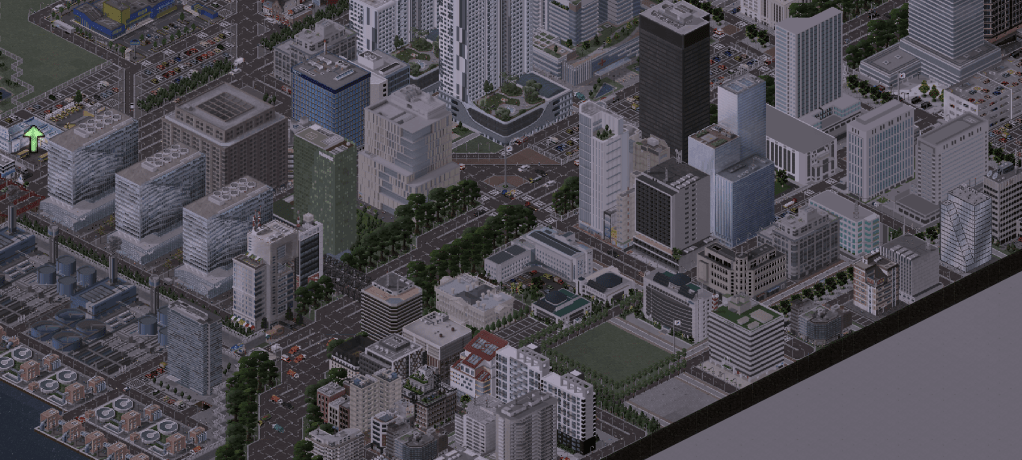

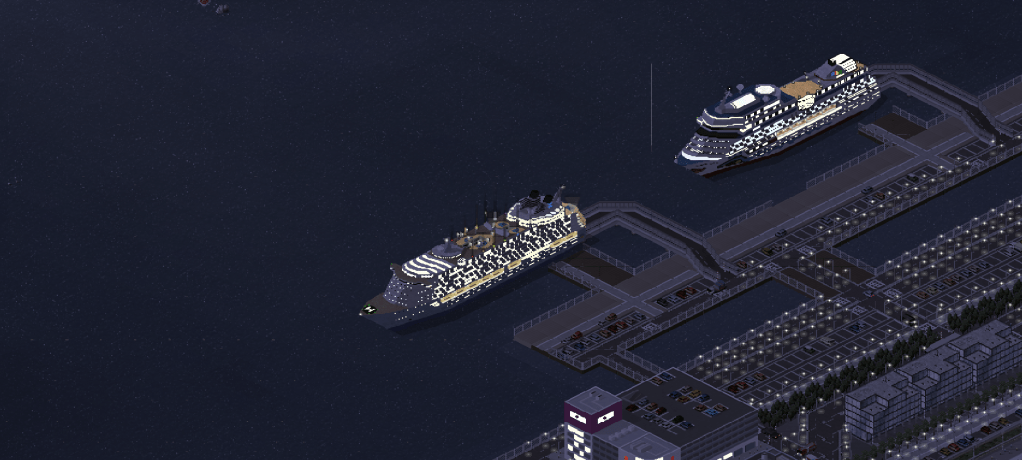

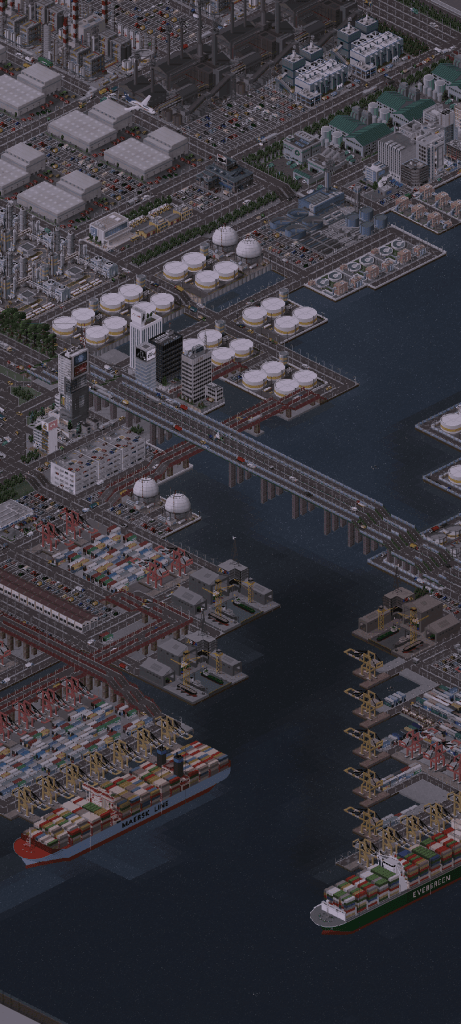

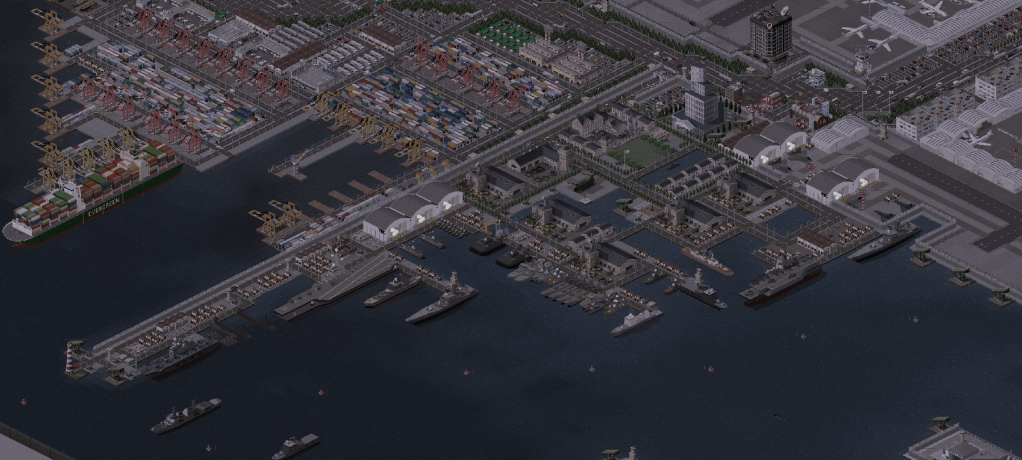

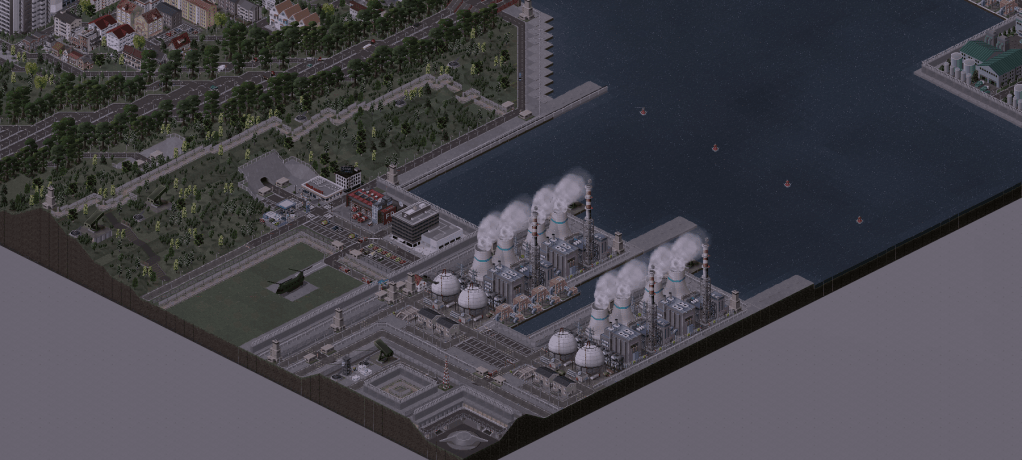

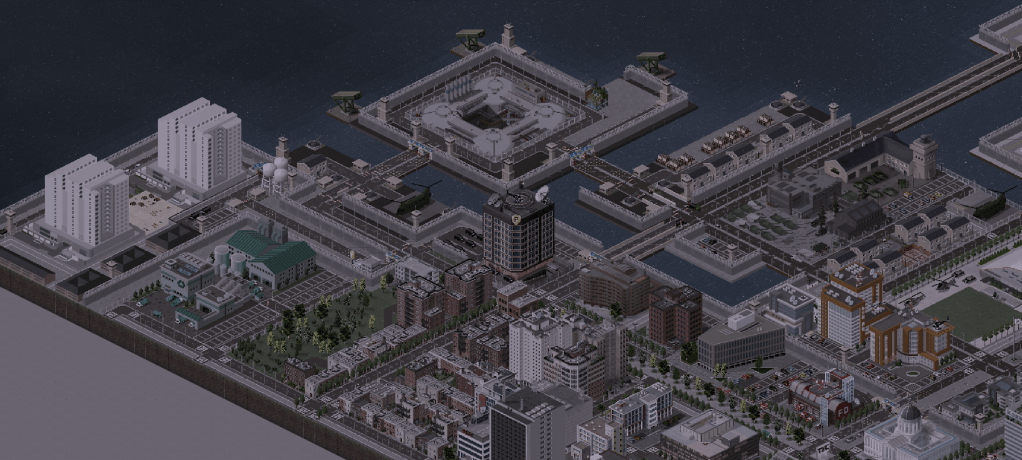

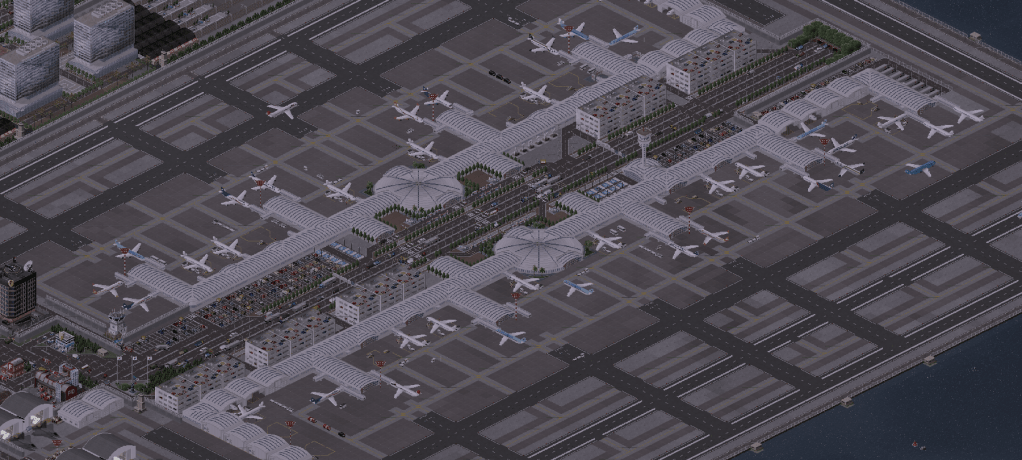

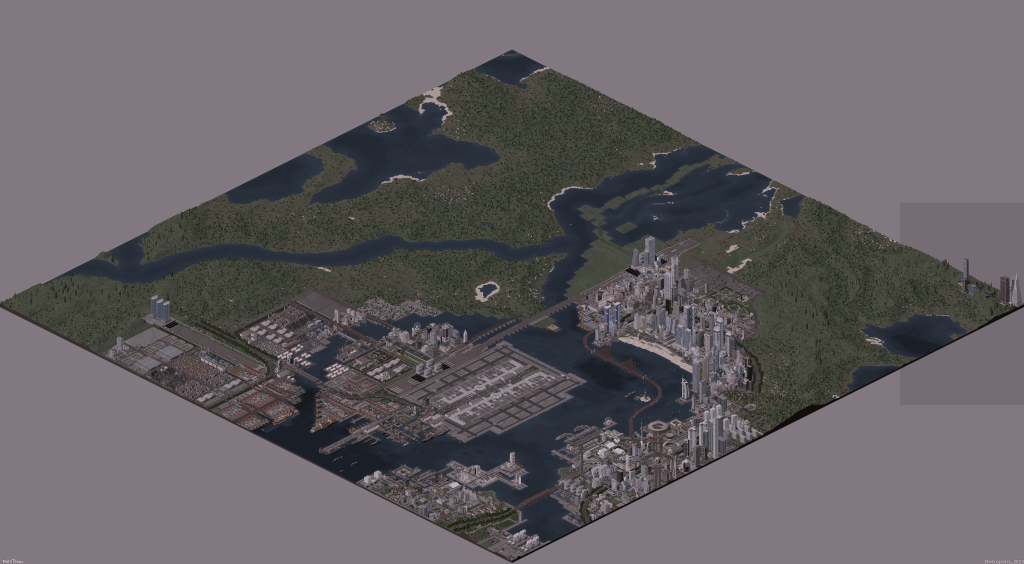

‘TheoTown’이라는 모바일 게임은 도시 건설 게임이다. 심시티와 상당히 닮은 것임과 동시에, 유저들이 플러그인을 제작하고 설치하여 나만의 디자인된 도시를 탄생시킬 수 있다. 게임은 조감도로만 볼 수 있고, 이는 즉 이 게임의 한계이기도 하지만, 도시의 입체감보다는 도시의 밀도, 도시의 전체적인 조화를 이룰 수 있다는 점에서, 상당히 권력적인 작업이라고 보고, 나의 흥미를 돋웠다. 그렇게 게임에 재밌는 시간을 보내고, 이 결과물들을 어디에 자랑이기도 하고, 기록으로 남기고 싶어서 이 공간에 적어보려고 한다.

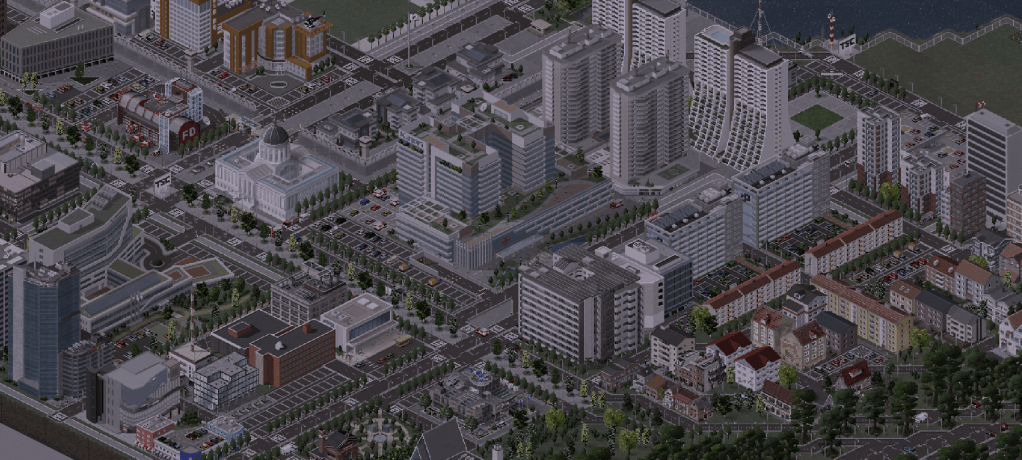

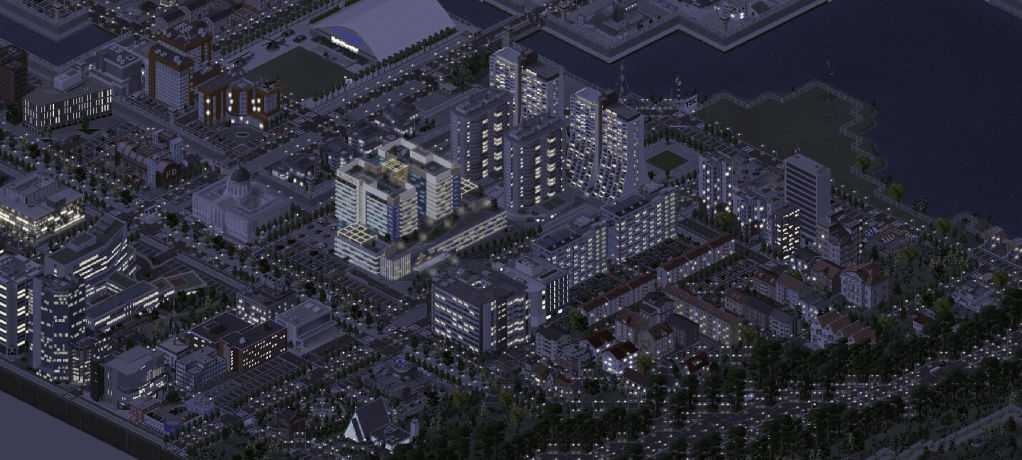

게임을 하면서, 처음에는 그저 게임의 시스템대로 효율성을 따지는 등, 결과물로서는 상당히 예상 가능한 이미지로 남았지만, 점차 플러그인들을 많이 설치하고, 도시의 이미지들을 떠올리며 중첩시키며 작업하다 보니, 어느 새 나의 도시는 ‘여러 이미지가 중첩된’ 대도시가 되어 있었다. 나름 학습이 된 점은, 이 글의 첫 문장과 이, 이미지 창고에서 꺼내 작업을 이어나간다는 점이 정말이라고 느끼며, 건축적 작업을 할 때에는 글에서 추출하는 것보다는 이미지들에서 조화롭게 뽑아오는 것이 수월할 뿐더러 -다차원적인- 직관에 더 어울리는 것이라고 느낀다.

그리고 이 게임의 한계에서 파생된 점은, 점차 도시의 세부적인 구역들을 설정하는 과정에서, 점차 보기에 조화롭게 보일만하게 꾸미기만 한다는 점에서 좀 더 역할극처럼 수행해야 하는, 몰입의 단계를 높여야 했다.

그렇게 이 게임을 매우 재밌게 하고 있고, 여기에 그동안 지은(?) 도시를 사진과 글로 남기려고 한다. 실제 도시들을 연상하며 작업했던지라 어디에 있는 도심인지 파악할 수 있다.

아직 4분의 1정도 완성한지라, 차츰 주기적으로 업데이트를 하면서 이 글을 이어가보려한다. 이 게임이 흥미로운 가장 큰 이유는, 일단 설정을 하면 그에 맞춰 행인과 차량, 날씨, 밤/낮, 비행기 등 끊임없이 움직이고 재건축을 하면서 변화하는 과정을 보여주기 때문인듯 싶다. 전망대에서 보는 대도시의 풍경을 보는 그 즐거움을 조금이나마 느낄 수도 있다.

데스크탑으로 <시티즈 스카이라인>이라는 게임도 해 보고 싶지만, 게임만 하기에는 시간이 부족하다.